大禹名文命,字高密,号禹,姒姓夏后氏,传说为帝颛顼的曾孙,黄帝轩辕氏第六代玄孙,是古代一位具有雄才大略的政治家、伟人。禹是夏后氏首领,夏朝的第一位天子,因此后人也称他为夏禹。他是我国传说时代与尧、舜齐名的贤圣帝王,最卓著的功绩就是历来被传颂的治理滔天洪水,并且划定了中国国土为九州。

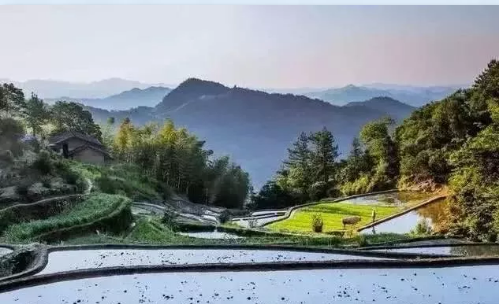

相传远古时期,天地茫茫,宇宙洪荒,人民饱受海浸水淹之苦,鄂南地区包括通城在内也是一片汪洋泽国。这一远古的自然灾害,不仅流下了通城地区人们代代相传的洪水淹天的故事,还给这一地区的山川地理名称,染上了一笔难以抹去和水有关的色彩。通城境内的两座高山,一是海拨高达1596米的天岳幕阜山(在通城范围叫黄龙山),山中至今仍留下了“缆船坡”“系舟峰”“系船石”“烂船坡”等地名,就是此山远古还处在泽国之中的有力证明。二是海拔高达1360米的药姑山,也有一个高山峰坡的名称叫烂船坡,并且这一峰坡的药材资源非常丰富。天岳药姑山被称为华中药库,它的名贵药材大都集中在此坡生长,如李时珍在《本草纲目》里所写“难得一把五加,不求金玉满车”中的“五加”,现在还在烂船坡一带俯手皆是。据当地老人讲,这一山坡生长药材的原因是远古洪灾时,有一艘满载药材的船只在此处沉翻,种籽洒落此地。天岳药姑山的山峰坡的名称和传说,也有力地说明了通城区域远古处于荒洪之中。

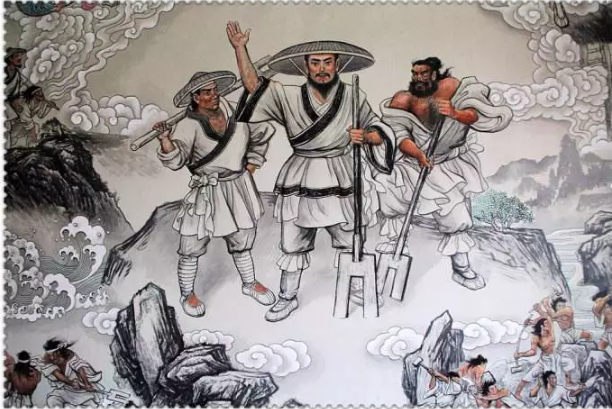

根据历史记载,洪水为灾时,正值尧帝时代,百姓愁苦不堪。尧帝开始起用禹的父亲鲧治理洪水。鲧治水逢洪筑坝,遇水建堤,采用“堙”的办法,九年而水患依旧肆虐。尧的助手舜行视鲧治水无功,将他诛杀在羽山。接着命鲧的儿子禹继任治水之事。禹接受任务以后,立即与益和后稷一起,召集百姓前来协助。他视察河道,并检讨鲧失败的原因,决定改革治水方法,变堵截为疏导,亲自翻山越岭,淌河过川,拿着工具,从西向东,一路勘测地形的高低,树立标杆,规划水道,踏遍九州。在治水的过程中,他来到了洪灾泛滥的天岳幕阜山下江南,到了汪洋泽地的鄂南,登上了江南中段的制高点天岳幕阜山,察看四周的水情,审视地形和水的流向,对这一带的洪水进行了可能是人类有史以来最初的治理。

晋代葛洪对这一远古的历史事件,在他撰写的《幕阜山记》中就有记载:“山,有石壁刻铭,上言:禹治水,登此山”。且至今历经几千年,“禹治水,登此山”的石壁铭文,还在天岳幕阜山一山峰石壁上清晰可辩。当地还流传大禹在天岳幕阜山治水时期,祭祀伏羲的故事,说他时而蹑地飞天,时而三五迹步,从天岳幕阜山的缆船坡,系舟峰,一直到一峰尖,都留下了禹帝的足迹,后世称“禹步”。现在在通城民间的祭祀祷神仪式中,还可以看到道士们的此种古老步法动作,赋予它可遣神召灵,获七星之神气,聚气驱邪的神奇力量。(黎时忠 黎育林)